目次

スポンサーリンク

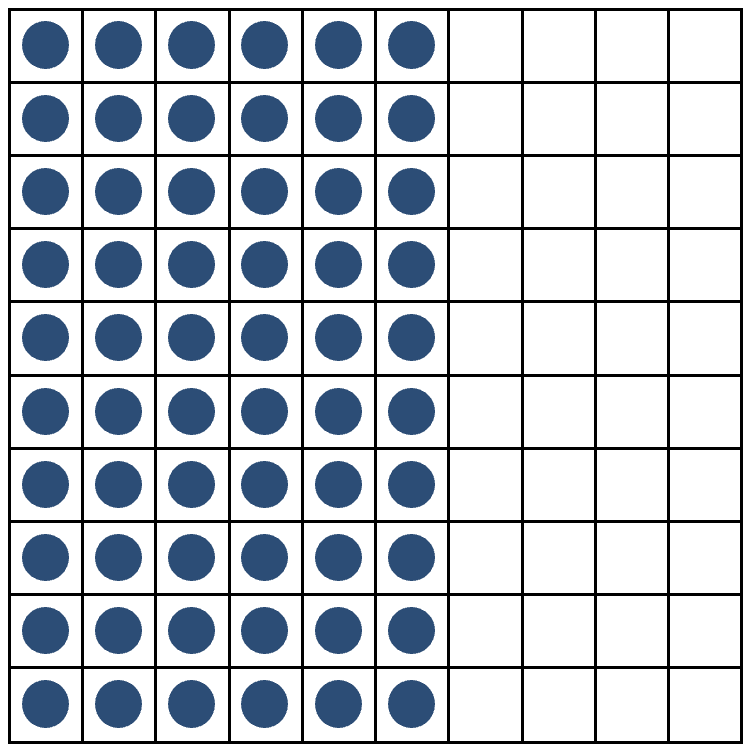

レベル1:1から10までの数の読み取り

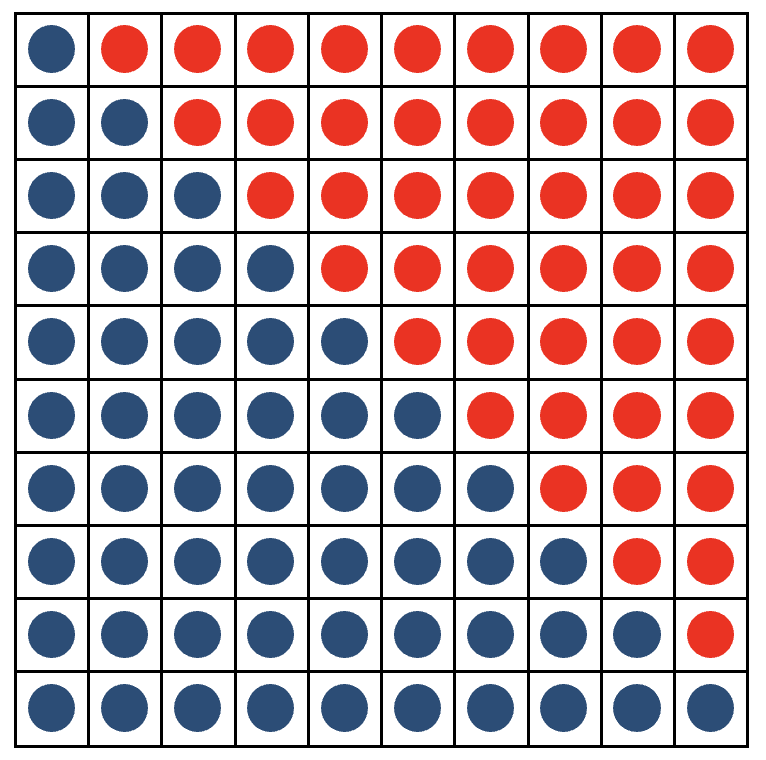

理想としては、2色のドット棒を揃え、「足して10になる組み合わせ」を視覚的に理解するのが良いと思います。

9のところに1を継ぎたすと10、8のところに…と順番に確認しあうことで、余計な説明をすることなく10の成り立ちが理解できるようになると思います。

赤のドット棒が自宅になかったので、赤のドット棒を使いませんでしたが、幸いなことに娘はこれまでの学びで、赤のドット棒がなくても足して10になる組み合わせを理解できていたようなので、新たに購入したり製作したりはしませんでした。

ヌマーカステンで20までの数についての理解が深まっている場合は、わざわざ赤のドット棒を使わなくても「10の場合は、青のドット棒が9と空欄で1の組み合わせ」という理解はすぐにできると思います。

仮にヌマーカステンを利用してきていない場合は、天才脳ドリルの数量感覚(初級)がある程度進んでいれば、スムーズにドット棒の取り組みを始められるように思います。

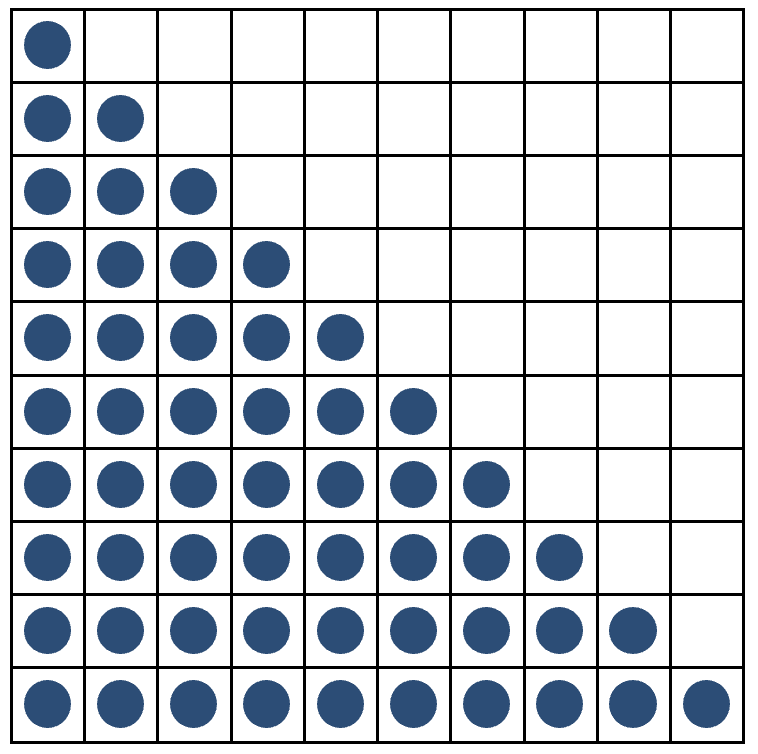

このワークと並行して、まずは1から10の数がサッと瞬時に答えられるかのチェックをすると良いと思います。

1や3はすぐに答えられると思いますが、例えば6が「3と3の組み合わせだから」や、8が「空白部分が2つあるから10-2で8」のように、素早く読み取れるか確認していきます。

スポンサーリンク

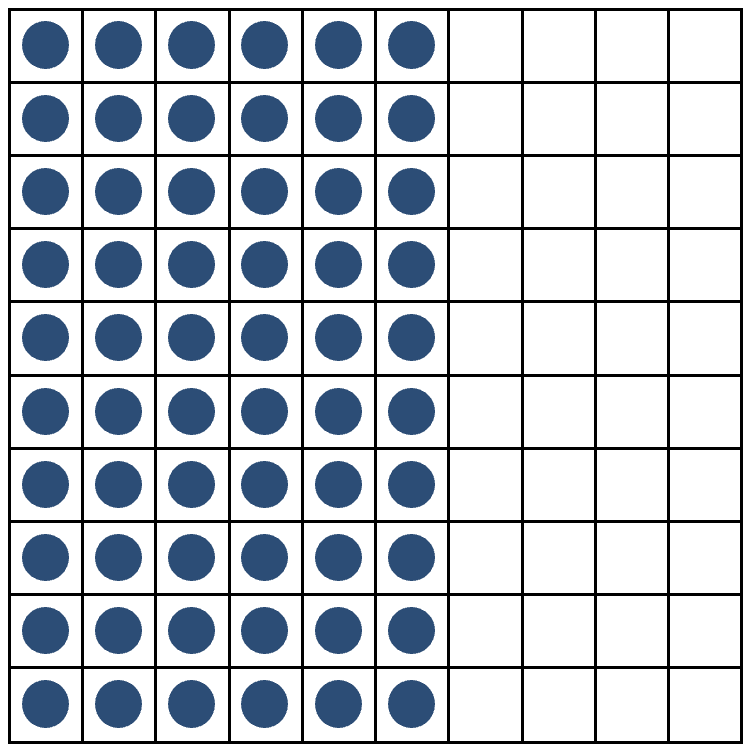

レベル2:10から100までの数の読み取り

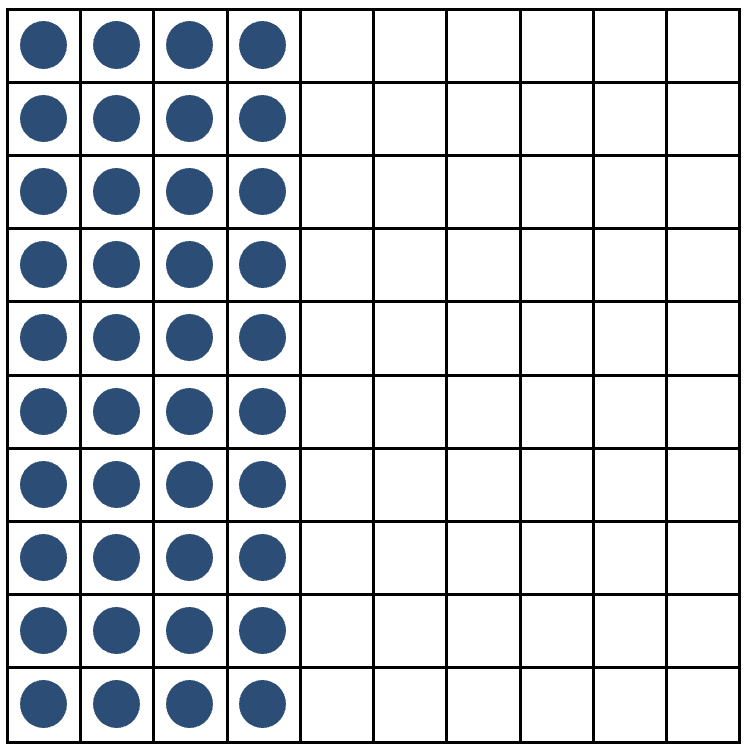

1から10までの理解が出来ていることを確認してしたら、次に10単位での数の読み取りをしていきます。

下の図の左側が10のかたまりが4本あるので40という理解をしていきます。

1本で10、2本で20、3本で30、、と順番に教えても良いと思いますし、順番をランダムにして確認しても良いと思います。

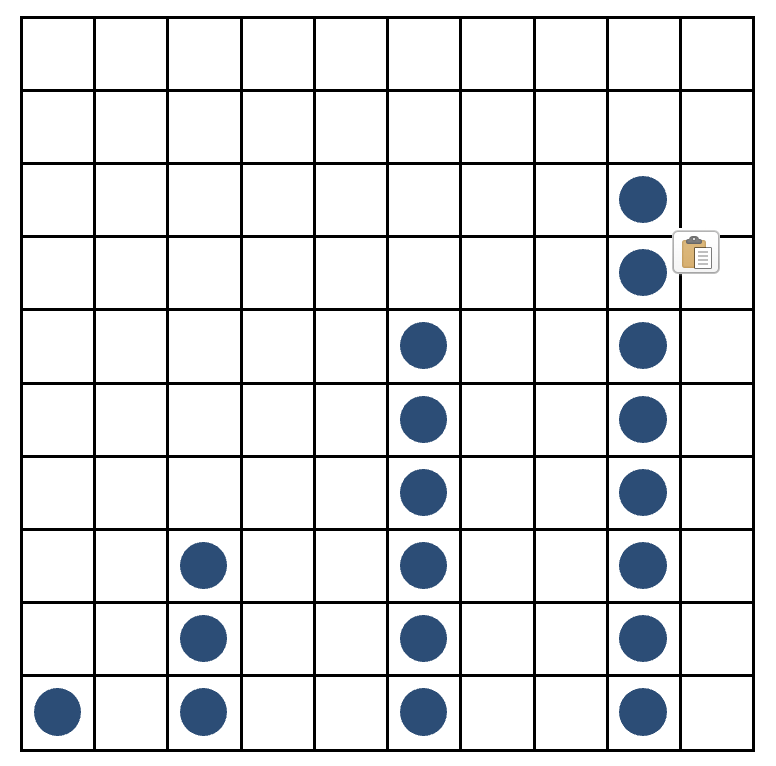

上図のように60くらいになると、戸惑う場合もあるかもしれませんが、「10の棒が6本あるから60」とか「30と30があるから60」などで確認していき、「白の空欄が40だね」というような感じで、足して100になる関係を確認するような声がけと、子どもの理解度の確認などを行っても良いかもしれません。

スポンサーリンク

レベル2.5:10から100までの数の足し算

10から100までの10単位での理解が進んでいる場合、足していくつになるかを確認してみます。

「左はいくつ?」「40!」「では右は?」「20!」「合わせて?」「60!」のようにスムーズにいけば良いと思います。

もちろん、ドット棒を移動させて60になることを確認して、手を動かしつつ行うのがお勧めです。

スポンサーリンク

さいごに

4歳娘に100までのドット棒の加減計算を教えていますが、2021年の2月現在、今のところ順調に推移しています。

これは、今までのヌマーカステンでの取り組みはもちろんのこと、例えば2歳くらいから100玉そろばんに触れ合っていたり、天才脳ドリルを時々取り組むなどをしていたことも良い影響を与えていると感じています。

こちらのページについては、娘の成長に従い順次更新していくと思いますので、レベル3以降についても随時更新していく予定です。

スポンサーリンク

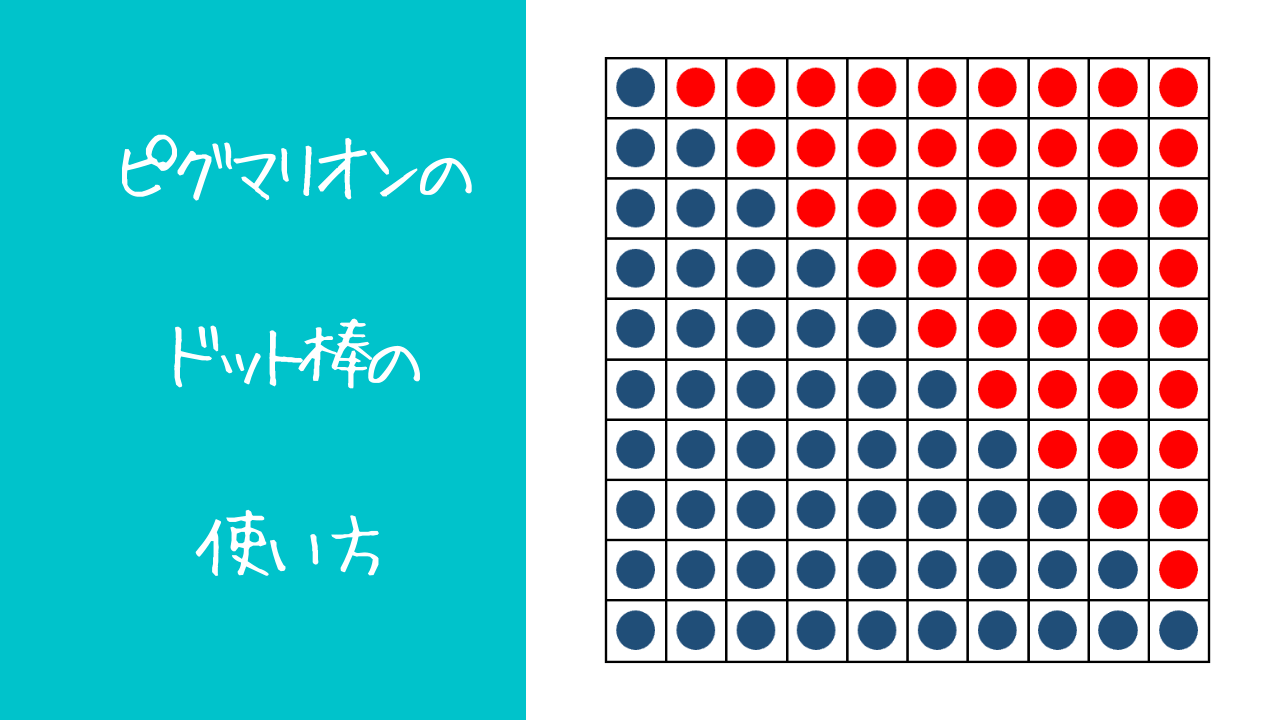

ピグマリオンでは、1から20までの計算についてヌマーカステンを中心に、ドット棒A型(3×3までのドット棒)ドット棒B型(5×5のドット棒)などを用いて数量感を養っていきます。

娘の場合、ドット棒A型とB型を本格的に用いずに繰り上がり・繰り下がりの計算ができるまでになりましたが、21以上の数認識についてはドット棒C型(10×10のドット棒)を用いて行っています。

その方法について、簡単ではありますが紹介していきたいと思います。