目次

スポンサーリンク

ひとりでとっくん365日とは?

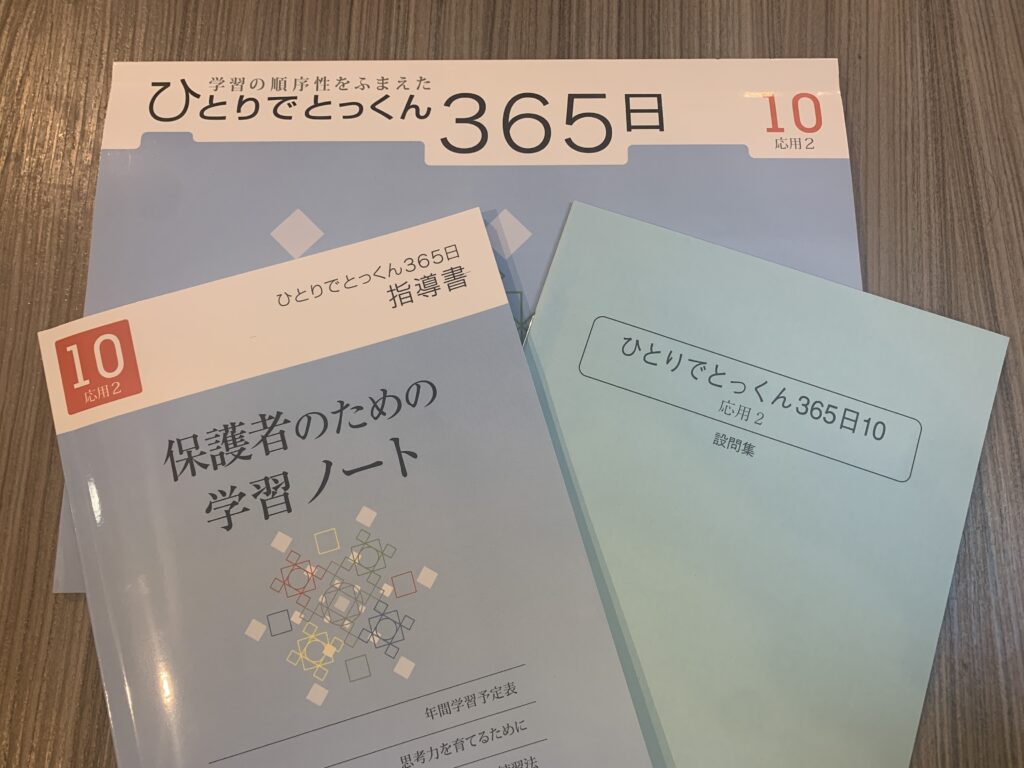

「ひとりでとっくん365日」は、こぐま会のベストセラーシリーズである「ひとりでとっくん100」で取り上げた単元を、基礎から応用へと配列し、小学校入試で問われている内容や幼児期の基礎教育として学習すべき内容を網羅的に出来るように作成されたシリーズです。

「何から学習を始めたら良いかわからない」という保護者のための「幼児教育の教科書」としての位置付けで、問題集と設問集以外にも、「保護者のための学習ノート」という指導書も付属品としてついてきます。

基礎編の01〜08と応用編の09〜12の全12巻で構成されており、基礎編を終えた段階で小学校受験の範囲の7〜8割がカバーされます。

2005年の11月に刊行され、すでに15年以上経過していますが、新年長(年中11月)から毎月1冊年長10月まで、1年間で全12冊を基礎から応用へと進めていく問題集がコンセプトでした。

特徴は、以下のとおりとなっています。

- こぐま会のカリキュラムに沿った、こどもの発達に合わせた問題(ペーパー30枚)で構成

- 1日1ページのペースで全領域をバランスよく学習することができる

- 母親のための学習ノート(指導書)があり、1年間の学習の順序と内容がわかる

- 各領域の学習の課題とポイントがわかる

- 苦手な問題や応用問題など、学習を深めるための「こぐまオリジナル教材」と学習方法がわかる

- お子さまにご家庭で体験させていただきたい行事やイベントがわかる

一方、「対象年齢はこぐま会のカリキュラムに基づくものです。発達段階には個人差がありますので、あくまで目安としてください」という注意書きがあります。

スポンサーリンク

ひとりでとっくん365日で取り組む内容(年間学習予定表)

幼児教育におけるもう一つのベストセラーである七田式プリントシリーズなどは、基本的には答えを鉛筆のみで回答することが多いです。「もじの読み書き」が出来ることにも重点を置きつつ、小学校の学びにスムーズに入れるような構成になっています。

一方で、ひとりでとっくん365日は、小学校受験にも対応するために赤や青のクーピーで○△×をつけたり、出題を親が読み上げながら解いてもらう形式になっています。

全12冊の取り組み内容は以下の通りとなっています。

| 01 基礎1-A | 02 基礎 1-B | |

| 未測量 | 大きさ比べ | 多さ比べ・保存 |

| 位置表象 | 上下・前後関係の系列・相対化 | 位置の対応 |

| 数 | 分類計数・5の模写・仲間あつめ | 同数発見・私は誰でしょう |

| 図形 | 基本図形の模写 | 基本図形の構成 |

| 言語 | 一音一文字・同頭音・同尾音 | しりとり |

| 推理 | 図形系列・形の変化 | 迷路 |

| 記憶 | 具体物の記憶 | 位置の記憶 |

| 常識 | 理科的常識 | 社会的常識 |

| その他 | 具体物の聞き取り スピードトレーニング | 指示の聞き取り スピードトレーニング |

| 03 基礎2-A | 04 基礎 2-B | |

| 未測量 | シーソーの3者関係 | 関係推理 |

| 位置表象 | 右手・左手 | 地図上の移動 |

| 数 | 数の多少・仲間はずれ | 数の多少・2者の混同 |

| 図形 | 8個のつみ木 | つみ木の数 |

| 言語 | 動き言葉 | 短文づくり・お話づくり |

| 推理 | 鏡映像 | 置き換え |

| 記憶 | 数の記憶 | 図形の記憶 |

| 常識 | 理科的常識(切断面) | 季節 |

| その他 | 運筆 スピードトレーニング | 欠所補完 スピードトレーニング |

| 05 基礎3-A | 06 基礎 3-B | |

| 未測量 | 長さ比べ・単位の考え方 | 順対応 |

| 位置表象 | 方眼上の位置 | 方眼上の位置 |

| 数 | 連続量の等分・仲間あつめ | 数の等分・私は誰でしょう |

| 図形 | 同図形発見 | 点図形 |

| 言語 | 話の内容理解 | お話づくり |

| 推理 | 図形系列 | 条件迷路 |

| 記憶 | 具体物の記憶 | 位置の記憶 |

| 常識 | 理科的常識 | 社会的常識 |

| その他 | 塗り絵・はさみ切り スピードトレーニング | 形の聞き取り はさみ切り |

| 07 基礎4-A | 08 基礎 4-B | |

| 未測量 | シーソーの4・5者関係 | 言葉による関係推理 |

| 位置表象 | 四方からの観察 | 四方からの観察 |

| 数 | 一対多対応・仲間はずれ | 包含除・2者の混同 |

| 図形 | 図形分割 | 図形構成 |

| 言語 | 話の内容理解 | 昔話 |

| 推理 | 方眼上の移動 | 回転推理 |

| 記憶 | 図形の記憶 | 数の記憶 |

| 常識 | 理科的常識 | 社会的常識 |

| その他 | 指示の聞き取り スピードトレーニング | 指示の聞き取り スピードトレーニング |

| 09 応用1 | 10 応用 2 | |

| 未測量 | 逆対応 | つりあい |

| 位置表象 | 四方からの観察 | 方眼上・地図上の移動 |

| 数 | 10の構成・数の増減 | 数の増減・やりとり |

| 図形 | 立体と展開図・線対称 | 重ね図形 |

| 言語 | 反対言葉 | 話の絵画化・お話づくり |

| 推理 | 魔法の箱 | 回転図形 |

| 記憶 | 具体物の記憶 | 図形の記憶 |

| 常識 | 理科的常識 | 社会的常識 |

| その他 | 形の聞き取り スピードトレーニング | 指示の聞き取り スピードトレーニング |

| 11 応用3 | 12 応用 4 | |

| 未測量 | 量の保存 | シーソーとつりあい |

| 位置表象 | 移動(飛び石なども含む) | 方眼を使った課題 |

| 数 | 数の複合問題・逆思考 | 数の総合問題・分類 |

| 図形 | 図形の構成と分割 | 欠所補完・対称図形 |

| 言語 | 話の内容理解 | 話の内容理解・話の絵画化 |

| 推理 | ゲームブック | 回転位置移動 |

| 記憶 | 図形の記憶 | 数の記憶 |

| 常識 | 理科的常識 | 社会的記憶 |

| その他 | 聞き取り練習 スピードトレーニング | 聞き取り練習 スピードトレーニング |

スポンサーリンク

こぐま会がお勧めしているスケジュール

上記と重なる部分もありますが、こぐま会では以下のペースでのプランを推奨しています。

受験を目指す場合の学習プラン

基礎段階の学習

年中11月~年長4月:「ひとりでとっくん365日」1~8号まで

応用段階の学習

年長 5月~年長7月:「ひとりでとっくん365日」9~12号まで5月連休前までに基礎を終え、7月夏休み前に応用を一度終え、夏休みには十分理解できなかったことを繰り返し復習するという学習プランが、受験生には一番効果的だと思います。

そして、直前の2カ月間でもう一巡して復習し、答えの根拠を説明させるといった使い方が良いでしょう。年中の段階で12冊すべて終えるといった間違った使い方にならないよう、くれぐれも気をつけてください。

また、受験はしないけれど幼児期の基礎教育のテキストとして使用する方は、11月から始めて10月で終わるプランで十分だと思います。

私自身、当初は娘にこちらに取り組むのは年長以降で良いかなと思っていました。しかし、書店の見本で内容を確認した時、むしろ「年長から取り組むのでは遅い」と思うようになり、新年中(年少)の2月から取り組むことにしました。

「新年長から取り組みには遅い」と思った理由

学習習慣をつけることに「遅過ぎる」ということはないと思います。

しかし、以下の理由から、新年中(年少の秋頃)または年中から始めても良いようドリルだと思いました。

01 基礎1-A、02 基礎1-Bなどは、新年長が取り組むには易しすぎる問題が多い

01 基礎1-Aや02 基礎1-Bは、例えば1-5の数が理解できていたり、三角形や台形のお手本を見ながら模写できたりすれば回答できる問題がほとんどです。

そのため「あえて新年長になるのを待ってから始める」ことのメリットがあまり考えられません。

どちらかというと、親子ともに「問題慣れする」ことに重きをおいたほうが良いのが01から02、場合によっては04くらいまでの特徴のため、それであれば年中時から開始しても問題ないように思います。

むしろ、先輩のブログなどを読んでいると、最近ではほとんどの方が年中時または新年中時から始めていらっしゃるように思います。

スポンサーリンク

11 応用3、12 応用4などは、かなり難易度が高い

一方で、11 応用3や12 応用4は、かなり難易度が高いと思います。十分な演習や基礎的な積み上げがないと、解けない問題がほとんどになると思います。

このレベルの問題が解けるようになるまで、例えば新年長の11月から年長の5月の半年で仕上げようとするのは、かなり急ピッチでペーパー学習を進めていかなければいけない可能性が高いと思います。

01から08までの基礎編を年中時からじっくり行い、子どもの得意分野や苦手分野を早くから知ることで、学習のスピードを工夫することができるように思います。

例えば、娘は年少の夏過ぎから点図形を毎日コツコツとやってきたため、点図形などは得意です。一方で、意外に位置表象(反対から見て、前からX番目、右からX番目のような前後・左右の問題)や地図上の位置などの分野がそれほど得意ではないことが分かりました。

点図形が得意なのは、小さい頃から迷路や点つなぎ、絵を描くのが好きでたくさんやっていた反面、男の子が好きなプラレールのような遊びはあまりしてこなかったからかもしれないと思い、「日常から、もう少し左右や前後の意識づけをしよう」という気づきになりました。

もし、苦手分野が年長時にわかれば焦りが強くなると思いますが、新年中や年中の段階でそのような傾向がわかれば、日常生活・遊び・ペーパー学習など、様々な機会を通じて苦手分野を克服しようと思える時間を得ることができると思います。

年中時から取り組んでおいた方が良いアドバイスがたくさんある

例えば、05の保護者のための学習ノートには、「季節感を養うために、ひな祭りの日にはてまり寿司やさくらもちを作ってみましょう」というようなアドバイスがあります。

それ以外にも、虫を飼ったり、季節の図鑑を作るアドバイスがあったり、全てをアドバイス通りに過ごすのは難しいと思いますが、それでも「どのような活動をすれば良いのか」というヒントがたくさん詰まっています。

しかし、年長時にこれらの活動を詰め込もうとすると、やはり生活に余裕がなくなります。

年中時から「保護者のための学習ノート」を読んでおくことで、「この季節にはこういう活動をすれば良いのか」ということを親として知っておくことも大事だっと思いました。

もし、こぐま会に通塾をしているのであれば「新年中は具体物中心で、新年長からはペーパー中心に」というカリキュラムでも間に合うのかもしれません。しかし、家庭学習でそれを完璧に再現するのは難しいですし、ある程度のトライアル&エラーを繰り返す場面が生じます。

もし無理のない難易度なのであれば、こぐま会の推奨より早めからスタートしてしまって良いのではないでしょうか?

もちろん、学習進度は月齢とも関係してくると思いますので、スタート時期を焦る必要もないとも思います。

スポンサーリンク

こどもが学習を好きになる「85%の法則」

アメブロにてブログを書かれている「お受験ブルーズ」さんが、「85%の法則」という概念を提唱されており、非常に納得感を得ています。

<モチベーションアップに最適な85%の法則>

これは、元々はDaiGoさんの読書動画を見ていたことがきっかけです。参照(https://www.youtube.com/watch?v=5hX6uHaq8SM)

これは、読書のモチベーションや効果を高めるには「15.8%わからない」ところがあるものがちょうどよい、という見解を示したものなのですが、この率が、経験的に他のいろいろなことでも当てはまるなと思えたのです。

僕も以前から、「ぱっと問題集を開いて半分くらいがわからない場合、やる気など起こるはずがない」というようなことをブログで申し上げています。ですので、中学受験では大手塾カリキュラムで理解度が落ちすぎると、やる気もなかなか起きなくなり、非常に苦しい状況になります。

大学受験でも、この法則から数学を避ける子は多いし、結果として理系が少なくなる原因にもなっている気がします。

ただ、人間はメンドクサイ生き物で、簡単すぎてもいけないのです。これも、基礎ばかり(何周でもw)させたがるお母様のあおりを食って、やる気が落ちている才気ある子を見てきてもいます。

頭のいい子は、ぱっとみてほぼ全部できるようなテスト・カリキュラムを好みません。それを無理くりにでもさせると、伸びは止まってきます。

「ちょっとできないくらいの方がいい」というのが、適当であると思います。そのできない部分を、できるようにして達成感を得ていくのが良いのです。ゲームなどでも流行るゲームほどそのバランス調整がうまいのです。

もちろん、個人の胆力具合で、成功体験が多い子は、この率が7割とか6割でもモチベーションが保てる子がいます。

その原因の一つは、85%くらい出来る時に成功体験を重ね、「超えていく喜び」を味わえた経験が多く、そこそこ「できない」ものでも挑戦できる、という精神構造の子がいるのだと思います。

当然、そういう子は中学受験に限らずどんな世界でも力を発揮し、成功していくことでしょう。そこまで持っていくのが、教育の一つの目標であろうかと思います。

85%くらいの問題が理解できる状態ですとやる気はおきやすいのですが、これが95%を超えるとぬるくなってまたやる気が落ちてきます。

ですので、なるべく8割から9割の間の理解度のカリキュラムを幼少の子供には課し、できなくなった2割程度のものを解決し、さらに次の85%に挑戦していく。このサイクルを幼少からできる限り繰り返し、適宜調整していくのが理想である。というのが、僕の結論です。

https://ameblo.jp/jyukuko/entry-12595570455.html

なるべく8割から9割の間の理解度のカリキュラムを幼少の子供には課し、できなくなった2割程度のものを解決し、さらに次の85%に挑戦していく。このサイクルを幼少からできる限り繰り返し、適宜調整していくのが理想である

もし、娘がひとりでとっくん365日シリーズを新年長(年中11月)から始めた場合、当初は95%以上できるものの、ハイペースで進んだとしても応用編になって正答率がガクンと下がり、やる気を失ってしまうかもしれません。

新年中2月(年少2月)の時点で、少なくともNo.1からNo.6くらいまでは、8割から9割くらい解けたので、それであれば娘の開始のタイミングが早過ぎたということはなさそうです。

なお、順を追いながら解くことで、No.7からNo.9くらいまでも、7割から8割くらい解けるので、少し簡単な問題と混ぜつつ進めることで、それほど無理せず進めることが出来ました。

「年少から、ひとりでとっくん365日を使用するのは邪道」とか、「年中でひとりでとっくん365日を終えるのは邪道」ということではなく、「こどもが85%程度の正答率の無理のないペースで、ひとりでとっくん365日シリーズを続けられる」ことが一番だという考えで指導することにしました。

スポンサーリンク

ひとりでとっくん365日おけいこカードは必要か?

こぐま会では、「ひとりでとっくん365日」に対応したカード教材として、「ひとりでとっくん365日おけいこカード」を用意しています。

「ペーパー教材の前に、具体物やカードを使った試行錯誤の経験を必ず持たせる」という方針で、こちらの考え方にも共感します。

ただし、個人的には「全てのカード教材は不要かもしれない」というのが結論です。

子どもが取り組む上で、巻全体の正答率が6〜7割よりも下がりそうな場合、事前にカード教材で予習をしておくことは大事かもしれません。

娘に関しても、応用編以降は回答に苦戦する可能性があるため、09と10のカード教材を購入しました。

しかし、少なくとも01から08のカード教材は不要だと思っており、購入はしていません。

※最終的には、カードを購入せず終わらせました

スポンサーリンク

ひとりでとっくん365日を始める前に使うと良いドリルは?

ひとりでとっくん365日シリーズは、確かに系統立てて学べ、こどもの得意分野・苦手分野が分かりやすいというメリットがありますが、このドリルだけで定着を図るのは難しいです。

上記で紹介したように、それぞれの巻の85%以上は解ける状態にしてから取り組んだ方がスムーズに進みます。

いきなり初見の問題ばかり出てくると戸惑うお子さまが出てくるので、予め取り組んでおいた方が良い分野がいくつかあるように思いましたので、下記に紹介をしたいと思います。

「01・基礎1-A、02・基礎1-B」を始める前に取り組んでおくと楽なドリル

理科的常識、社会的常識、季節など、常識を問うような問題は、「知っているか」「知らないか」を問う問題ですので、比較的早い段階から取り組めると思います。

教育熱心なご家庭では、絵本の読み聞かせなどと同時に図鑑なども一緒に見る機会があるかと思いますが、その延長で理科的常識などの常識問題に取り組んでおくと、ひとりでとっくん365日の問題を「確認用」として使えると思います。

娘の場合、例えば01・基礎1AのNo.28の問題で、「キクが秋の花」という答えを回答することはできませんでしたが、その他の「カキ、クリ、ブドウ、コスモス、ススキ」が秋のものであると回答でき、解答後に図鑑で確認したのは「キク」だけでした。

事前に取り組むドリルとしては、もちろんこぐま会にも「理科的常識」のドリルがありますが、例えば絵の傾向なども違う「理英会のばっちりくんドリル(基礎編)」などを事前に取り組んでおくことで、楽しく「ひとりでとっくん365日」の常識問題を進められると思います。

なお、これらのドリルを全て終わらせてから「ひとりでとっくん365日」シリーズに取り組む必要はなく、ある程度問題の傾向をこどもが理解できたら十分です。

スポンサーリンク

「05・基礎3-A、06・基礎3-B」を始める前に取り組んでおくと楽なドリル

「05・基礎3-A」では、図形系列が出てきます。

こちらの対策はこぐま会のサイトが詳しいので、詳細な説明は省きますが、プリントやドリルなどよりもおはじきなどの具体物で最低限の規則性さえ理解できていれば、回答できるレベルのように思います。

もし取り組んでみて、演習が必要であればドリルを追加購入すれば良いように思います。

「06・基礎3-B」では、点図形が出てきます。レベルとしてはそれほど難易度が高くないため、ちびむすドリル等の無料プリントで「斜めの線」に対する対応が出来ていれば、無理なく取り組めると思います。

スポンサーリンク

「07・基礎4-A、08・基礎4-B」を始める前に取り組んでおくと楽なドリル

「07・基礎4-A、08・基礎4-B」では、四方からの観察の問題が出題されますが、こちらを解く前にお勧めなのが、理英会のばっちりくんドリルの「見え方の推理(基礎編)」です。

回答の仕方がワンパターン化せず、かつ四方からの観察の基礎を学べるのは、下記のドリルがお勧めです。

もちろん、「四方からヤカンなどを描く」「スマホでヤカンを撮影して確かめる」というような具体物を使ったワークを楽しめるお子さまであれば、ドリルを使わなくても理解力は深まるかと思いますので、お子さまの好みに合わせて家庭学習ができれば良いと思います。

さいごに

こぐま会の久野代表のコラムで、「入試問題はどのように難しくなっていくのか」(2020年10月2日)では、以下のようなコメントをされています。

こうした問題づくりの中で、子どもたちにとって難しい課題は何か、難しい出題方法は何かを考えているはずです。その結果、従来からある問題を使い質問形式を変えることによって、より難しい問題に変えようとしている様子がうかがえます。その方法として考えられるのは、

・逆から問いかける

https://www.kogumakai.co.jp/column/president/739.html

・回転の要素を入れる

・作業して答えを導き出す問題に変える

・約束事が理解できるかどうかを通して聞き取り能力を見ようとしている

こうした傾向に対する対策をとらないと、今の流れから外れた学習をすることになります。

年々、小学校受験の問題が難化傾向にあるのであれば、少し早めに基礎を固めた上で、「逆からの問いかけ」「回転の要素が入った問い」への対策を年長時にじっくりと取り組む。

というアプローチがあっても良いように思います。

未就学児のこどもにとって「85%の法則」に従って進めることができれば、あまり月齢にこだわらなくても教材を進めることができるように思いましたので、記事としてまとめました。

ただし、あくまでも素人の一親としての意見であること、最後に追記をさせていただきます。

スポンサーリンク

小学校受験をされる方なら、誰でも存在を知っている「ひとりでとっくん365日」。

通塾していないお子さまであれば、教科書のような立ち位置でこちらに取り組んでいる方の割合が非常に多いように思います。こぐま会ではこちらの教材を、新年長から使用を始めることを推奨しているようですが、それを額面通りに受け取って良いのでしょうか?

こちらのブログでは、「ひとりでとっくん365日」の内容を紹介するとともに、新年中(年少2月)から取り組みを始めている親の立場から、考察をしていきたいと思います。