目次

スポンサーリンク

理科的常識を学ぶメリット

例えば、小学校受験などで「常識問題」として括られているものは、主に入学後の「生活科」につながっていく内容です。親世代で、「理科」・「社会」としてあった教科が低学年ではなくなり、「生活科」となっています。

その生活科につながる内容は、大きく「理科的常識問題」と「社会的常識問題」に分けられます。このほかに一般常識があり、小学校受験の問題としては次のようにまとめることができます。

(1) 理科的常識 季節の行事・季節の花・季節の食べ物・野菜や果物が育つ場所・野菜や果物の断面図・生活音や自然音の判別・ものの浮き沈み・光と影・風向き・鏡映像・色の混合・斜面の転がり方・力の強さ

(2) 社会的常識 交通道徳・善悪判断・公衆衛生・仕事と働く人々・標識理解

(3) 一般常識 ものの数え方(数詞)・昔話の理解・童謡の理解・音を聞いて絵を描く

このような問題は、小学校受験をする方はもちろんのこと、中学受験などを目指すお子様にとっても学んで損はない分野だと思います。

特に理科的常識の問題は、上手に取り組めば「自然科学に対する興味」を育むことができ、小学生高学年以降の理科の学びの基礎を幼児期に培うことができそうです。

理科的常識を養うためにお勧めの図鑑

小学館の図鑑NEO 野菜と果物

野菜や果物は、私たちが健康に生きていくために、なくてはならない食べ物です。「小学館の図鑑NEO 野菜と果物」では、日本で食べられている主な野菜と果物など約700種類を、最新の情報に基づいて紹介されています。

植物の野菜や果物の姿、成長の仕組みに触れながら、食べ物として、根、茎、葉や花、果実のどこを利用しているか、どんな種類があるか、栄養は何か、料理方法はどうか、どこで育てられているかなどが詳しく解説されています。また、家や学校で栽培する方法も紹介されています。

小学館の図鑑NEOの最新版はドラえもんが登場する解説DVDが付属についてくるのが非常に魅力的ですが、こちらの図鑑はDVDが付属される前に発売されています。

しかし特典の「野菜は植物のどこを食べている?」下じきは、主な野菜の食べている部分での区分が非常に分かりやすく写真で説明されており、こちらは理科的常識を学ぶ上で、非常に参考になります。

表面には「栽培カレンダー」もあり、どの時期が野菜の旬か?ということも一目で分かり、大変優れ物です。

スポンサーリンク

小学館のプレNEO きせつの図鑑

累計10万部突破のロングセラーになっている、小学館のプレNEO「きせつの図鑑」。

季節にまつわる一年の行事や暮らし、食べ物や自然など、普段の生活から子どもたちの興味を引き出し、無理なく知識へと育てる図鑑で、小学校受験のご家庭には必須の図鑑になっています。

季節の関する項目は、以下の通り多岐にわたります。

元筑波大学付属小学校の副校長の長谷川康男氏が監修。

私立・国立の小学校受験問題に取り上げられている項目や国語・生活科の教科書で頻繁に取り上げられる項目が索引や脚注に明示されており、季節と理科や社会、国語的な知識を結びつけるのにとても使い勝手が良くなっています。

小学館のプレNEO せいかつの図鑑

累計が15万部の大ヒット図鑑になっている小学館のプレNEO「せいかつの図鑑」。

こちらは理科的要素と社会的要素がミックスされていますが、小学校受験でいえば「行動観察」に分類される項目に強い図鑑になっています。

子どもたちが苦手としている、あるいは大人も教える自信がない「衣・食・住」の基本を取材して収録されています。きせつの図鑑と同様に、小学校の受験問題に取り上げられた題材や、小学校の教科書に掲載されているものにマークが入っています。

内容紹介(一例)

【衣=きる】*ちょう結び *洗濯ものの洗い方・たたみ方 *手縫いの仕方

【食=たべる】*お箸の持ち方 *食べるマナー *三角おにぎりの作り方 *旬の食べ物と行事の料理

【住=せいかつする】*ぞうきんの絞り方 *和式トイレの使い方 *ほうきとちりとりの使い方 *訪問や電話の応対

◎えんぴつの持ち方 ◎ひもを使った手品 ◎切り紙遊び ◎せっけんや電話のはじまりお話

その他の図鑑について

上記3つの図鑑は、小学校受験のペーパー対策に非常に役立つ図鑑だと思いますが、もちろんお子さまの興味に合わせて、さまざまな図鑑と触れ合う機会をもうけることは、「理科」への関心を高めるだけではなく、さまざまな知育効果があると思います。

スポンサーリンク

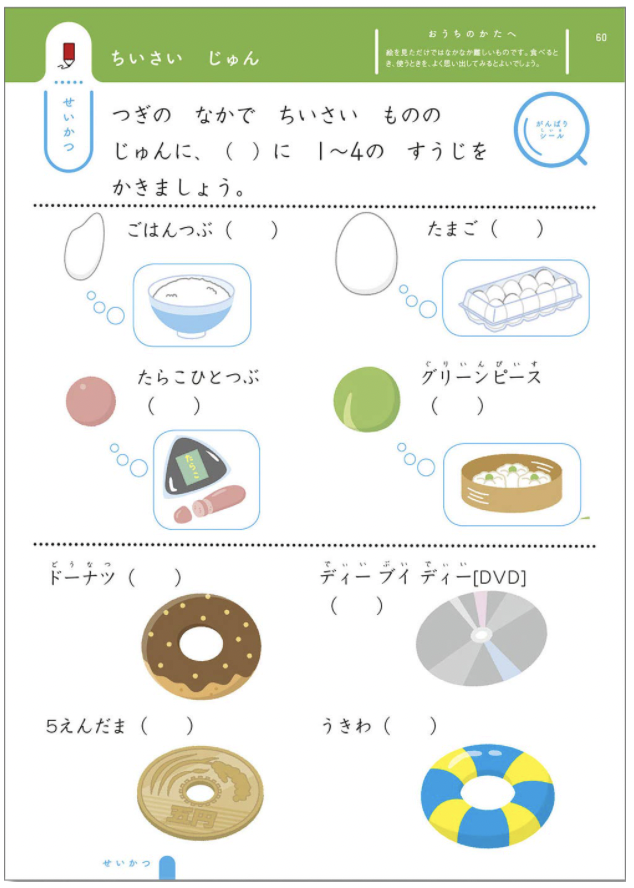

理科的常識を養うためにお勧めのドリル

図鑑を見るだけでも幼児にとっての知育効果は高いと思いますが、ドリルを解くことによって、小学校受験対策になるということ以外、「知っている知識と知らない知識の整理」「問題を解くことによって、理解が深まる」などが可能になります。

クイズ形式で楽しく学びつつ、さまざまな事象に対して興味が高まるきっかけ作りにもなります。

未就学児用の多くの理科的常識を問う問題は、もじの書き取りができなくても解答できるようになっているため、3〜4歳の頃から取り組めるドリルも数多くあります。

理英会(ばっちりくんドリル)

ばっちりくんドリルの特徴としては、理科的常識が「植物」「生き物」「自然・科学」の3つ分野のドリルがあり、それぞれ基礎編・発展編を用意しているため、合わせて6冊のドリルが用意されています。

内容は、理英会のYouTube動画で紹介されているので、YouTubu上で「理英会 理科」などと検索すると6つの動画が出てきます。

生き物の問題であれば、例えば「鳴き真似をする」といった問題など、非言語の問題も数多く用意されており、「文字を書く」「計算をする」といった問題に比べても、未就学児のお子さまでも楽しく取り組みやすい問題が数多く収録されています。

スポンサーリンク

学研の頭脳開発 かがくのれんしゅうちょう

学研の頭脳開発シリーズは、数年前から良質なドリルを次々と出版しており、この「かがくのれんしゅうちょう」も非常に評価が高い1冊になっています。

小学校受験用のドリルである理英会やこぐま会のドリルが白黒に対して、学研の頭脳開発「かがくのれんしゅうちょう」は、カラーであるというところが大きなメリット。「図鑑を見るような感覚で問題が解ける」ので、より楽しく問題に取り組めるように思います。

一方で、「ひらがなが読めること」が前提で問題が作成されているところには注意が必要だと思います。

理科的常識を養うためのCD

七田式理科ソング

七田式としては、七田式プリントに次ぐ人気の教材といえば、理科と社会のソング集です。

絵本を見ながら曲を聴くと、目と耳から頭にスイスイ入っていきます。絵本は細密なイラストをふんだんに使い、わかりやすいビジュアルになっています。

七草、種子植物、植物の進化、せきつい動物、血液のしごとなど16曲収録のCD+テキスト。テキストの音読・暗唱でさらに記憶に定着します。カラオケ付きだから、自分でも歌って楽しく理科の生物を覚えられます。

| 1:草花 2:七草 3:やさいのうた 4:花のつくり 5:種子植物 6:植物の進化 7:せみのうた 8:甲虫類 | 9:夏の鳥冬の鳥 10:むせきつい動物 11:せきつい動物 12:ごはんのゆくえ 13:しんぞうのうた 14:血液のうた 15:血液のしごと 16:しんけいのうた |

娘が通っていた七田式教室では、年中クラスの時に、こちらのCDの暗唱が課題としてあり、多くのお子さまが覚えていました。

未就学期にこちらの歌を覚えて、中学受験の前などに再度覚えるお子さまもいらっしゃるようですが、これは「こどもの発育発達」を考えると理にかなった学習方法と言えるかもしれません。

「こどもはおとなに比べて(特に未就学児や小学生低学年ほど)、耳からのインプットに優れている」「こどもはおとなに比べて、単純記憶に優れいている」という二つのこどもの特徴を生かした教材だといえると思います。

スポンサーリンク

理科的常識のドリルには、いつから取り組むか?

小学校受験の本番などにおいて、このような常識を問う問題は「満点かそれに近い点数」が求められるようです。

しかし、ドリルを繰り返し解くことによって満点に近づけるのはなく、あくまでもドリルは「知っている知識と知らない知識の選別」に用い、わからない問題があった場合には、図鑑やYouTubeの動画、そして実体験を通じて学んでいく方が健全なように思います。

年長から取り組み始めるとどうしてもお勉強感が強くなり、「理科を暗記の対象」と捉えてしまうのが嫌だったため、娘とは年少の冬頃(小学校受験界でいう新年中)から理科的常識の問題に取り組むことにしました。

ここで判明したのは、親である私自身が理科的常識が身についていないということ。例えば、理英会の植物の問題で「レンゲソウが咲く季節」について問われる問題が出題されていましたが、娘はもちろんのこと、私もレンゲソウがいつ咲くのかわかりませんでした。

このような体験を通じて、「日頃から花壇や花屋さんに足を運んで、子どもと一緒に確認しよう」という自覚も生まれました。

理科や社会は、高学年になると「暗記力」を問われることが多いと思いますが、幼児期から「教養」として身につけることで、自然と外の世界に対する興味を増やすきっかけ作りになれば良いなと思います。

スポンサーリンク

「未就学児に理科の勉強なんて、早過ぎる」という親御さんも多いかもしれませんが、娘の知育を通じて、「未就学児用の優れた理科的教材」がたくさんあることを知りました。こちらの記事では、未就学児ように出版されている理科的常識を育む「図鑑」や「ドリル」を紹介し、取り組み始める時期などについての考察をしたいと思います。